『サンゴ礁サイエンスキャンプin喜界島』開催報告

2021年8月5日から12日間にわたり夏休みのフィールドワークプログラム「サンゴ礁サイエンスキャンプin喜界島」を開催しました。全国から様々な分野の研究者と、小中高校生23名が喜界島サンゴ礁科学研究所(以下、サンゴ研)に集いました。

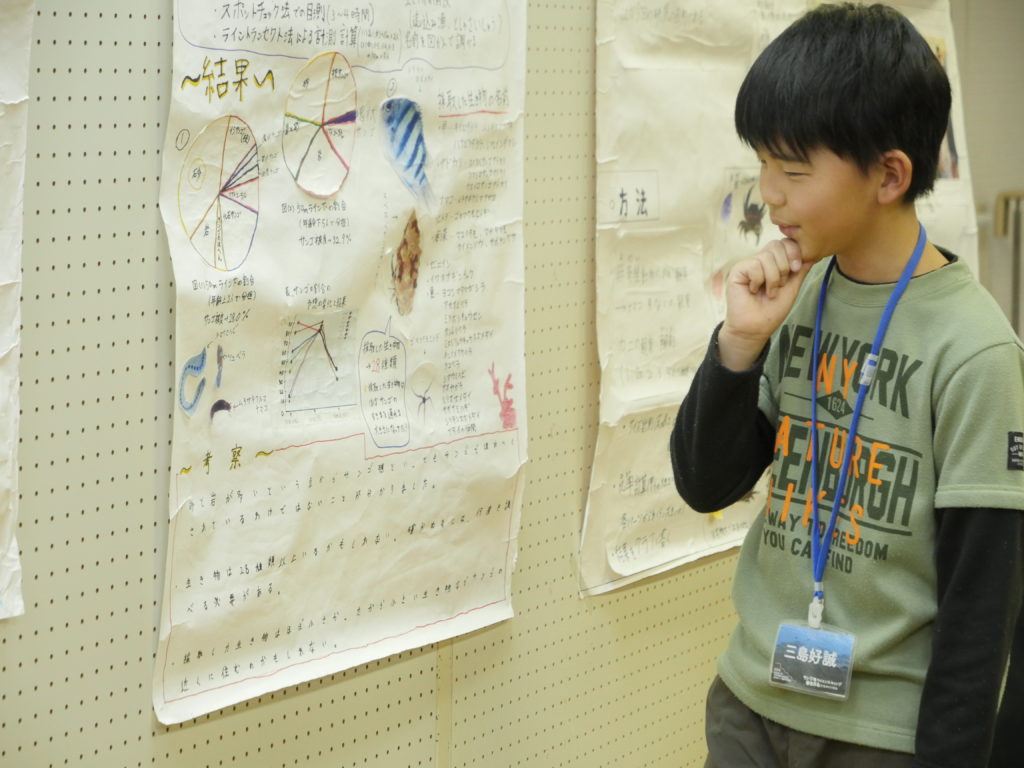

ジュニアコースでは、5つの班にわかれ、調査、実習、研究を行い、最終日には各班ごとに成果をまとめた研究発表を行いました。アドバンスドコースでは、世界各地の研究者の講義を受けながら、参加者一人ひとりの関心があるテーマについて研究を行ないました。また、2021年は一部の講義や研究発表会をオンラインで配信するなど新たな形でも展開をしました。

23名のこども研究員が誕生した『サンゴ礁サイエンスキャンプ』の様子を、メンター補として全面的にサポートをした大学生・大学院生が報告します。

※サンゴ礁サイエンスキャンプの実施は、サンゴ研独自のガイドラインを作成し、参加者のみなさまにご協力をいただき、実施しています。

ジュニアコース

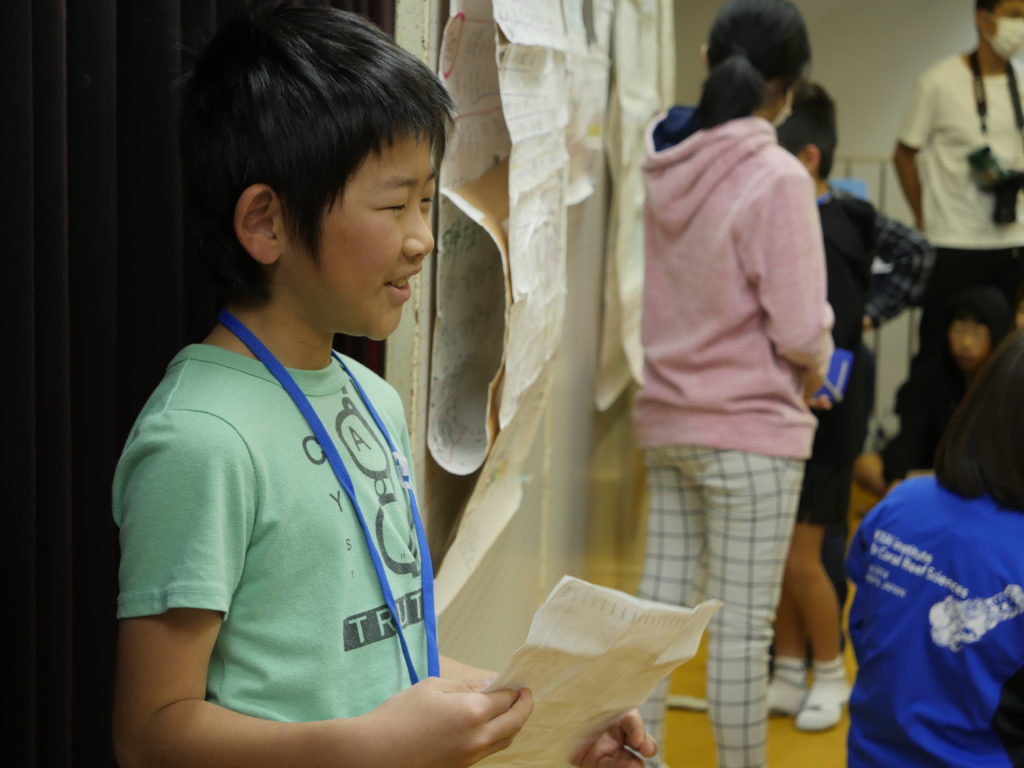

小学校3年生以上を対象としたジュニアコースでは、5つの班に分かれて調査、実習、研究を行い、最終日には各班ごとに成果をまとめた内容を発表しました。

■ 昔のサンゴ礁調査隊 メンター:駒越太郎

私たちは、「陸に上がった昔のサンゴ礁の当時の環境を想像してみる」をテーマに、サンゴ化石の調査を行いました。苦労して採取した化石には、それぞれ愛着も芽生えたようで、図鑑やインターネットでサンゴの種類の同定に熱中していました。過去の環境を予想するということには少し難しさを感じている様子でしたが、図鑑の説明文や地図、段丘の時代背景について組み合わせて考えることで、サンゴの種類や年輪幅などから縄文時代のサンゴ礁環境を考察することができました。発表直前にみんなで決めた発表タイトル「『時を駆ける』うみぼうずハンターズ」には、彼らが体験したタイムスリップの楽しい思い出が込められています。(文責:内山遼平(北海道大学大学院理学院))

■ What are the challenges of living on the reef? (サンゴ礁生態学班)

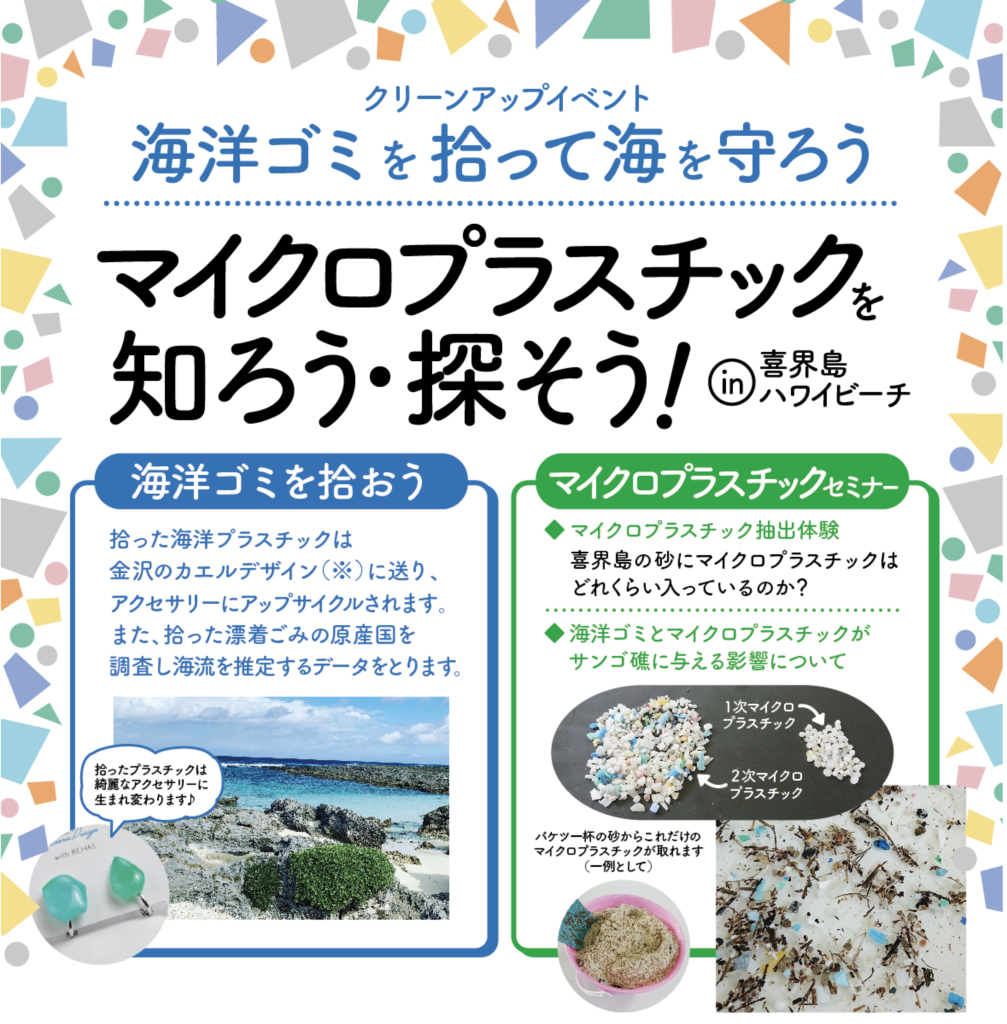

私たちのグループは、ハワイビーチや佐手久の海岸に行き、サンゴ礁の観察や調査、気になった生き物を採集し、研究所に持ち帰りました。調査後、自分達が描いた絵や図鑑、捕まえた実物を見て、ハワイビーチ(潮溜まり)と佐手久(入江)に棲む生き物の違いと環境の違いを議論しました。

私たちのポスターは、デジタルでの作成となったのでパソコンの使い方など苦戦する面もありましたが、最後には全員が納得のいくポスターが出来上がりました。キャンプの開講式のときは、静かでお互いに恥ずかしさが見えた子供達でしたが、キャンプが終わるころには年齢がバラバラなのにも関わらず、兄弟のように仲良く話していたり、先生や学生メンターとも楽しく会話をし、一体感が生まれました。(文責:吉田桃英(James Cook University)、山本リラ(国際基督教大学))

■ サンゴ礁にすむ生き物調査隊 メンター:白井厚太朗

白井厚太朗先生のご指導のもと、「サンゴ礁にはどのような生き物がいるのか調べてみよう!」というテーマについて5人の小学生、中学生、高校生が取り組みました。私たちは、ハワイビーチや塩道でスノーケルをして生き物を採集したり、ビーチで砂を採取したりしました。それらを持ち帰り、漂白剤で生き物を溶かして骨格を見たり、砂を顕微鏡で観察したりして、サンゴ礁の環境の違いによって棲んでいる生き物の種類がどのように違うのかを考察しました。海のフィールドでは無邪気に遊んでいるように見えた子供たちでしたが、研究所に戻って生き物を観察しているときには真剣な様子に変わっていていたことが驚きでした。ポスターに研究をまとめる際にも、みんなで分担して発表をしていたことからも良いチームワークだったと思います。(文責:島田姫由(立教大学)、伊藤広起(国際基督教大学))

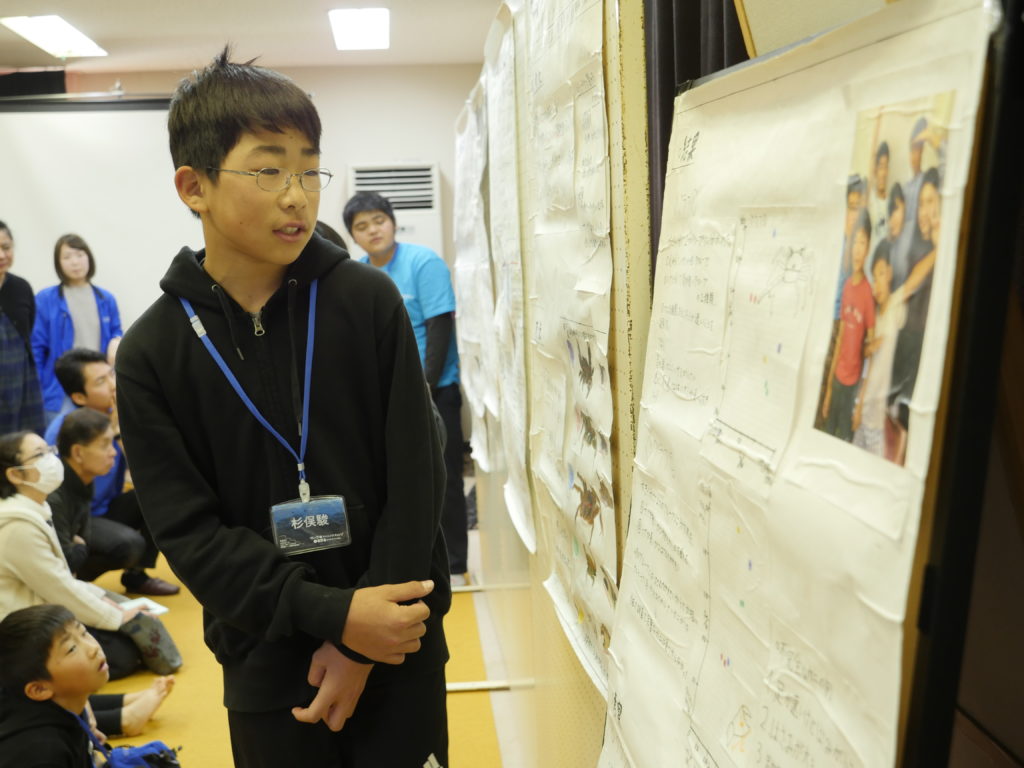

■ サンゴの島の考古学調査隊 メンター:松原信之

考古学班は、喜界町埋蔵文化材センターにお邪魔し、喜界島の遺跡から出土した貝殻や遺物などを調べました。その後、手作り竿をもって実際に磯へ出かけて貝拾いと釣りを行い、当時の生活の再現と遺物との比較をしました。さらに自分たちで石器を作り、釣った魚をさばくところまで行いました。最終日の発表ではポスターの他に演劇で昔の生活を再現しました。演劇は、現代の考古学者が当時としては貴重だった鉄を古代に売りに行くという設定。しかし昔の人はそこにあるもので豊な暮らしをしていたことに気づかされます。発表を演劇にすることで学びをインプットでき、チームワークも高まり投票では見事優勝!喜界島の考古の魅力は尽きません。(文責:椛島賢斗(KIKAI College)

■ 喜界島のウナギの寝床調査隊 メンター:脇谷量子郎

「喜界島の淡水環境に生息する生き物を調べる」がテーマのさかな班。顔合わせでは緊張が漂い少し心配でしが、そんな心配が瞬く間に吹き飛びました。海洋実習では海を泳ぎ回り、「〇〇がいた!」と次々に魚やサンゴの名前が飛び交いました。午後は淡水に住む生き物を探しました。皆の目標は体長約1mの”オオウナギ”。炎天下の中探し回るも見つからず諦めかけたその時、貯水池からオオウナギが姿を現しました!これにはみんな大興奮。しかし、見つけただけで終わらないのが研究です。オオウナギに追跡調査を行うための処置をして放流したのち、今回発見した生き物の特徴について議論しました。脇谷先生や学生メンターのしつこい”なんで?”という質問にも喰らい付き、最後は自分たちで自信を持って”発見”と言えることを見つけ、力を合わせてポスターにまとめることができました。(文責:小山都熙(北海道大学大学院理学院))

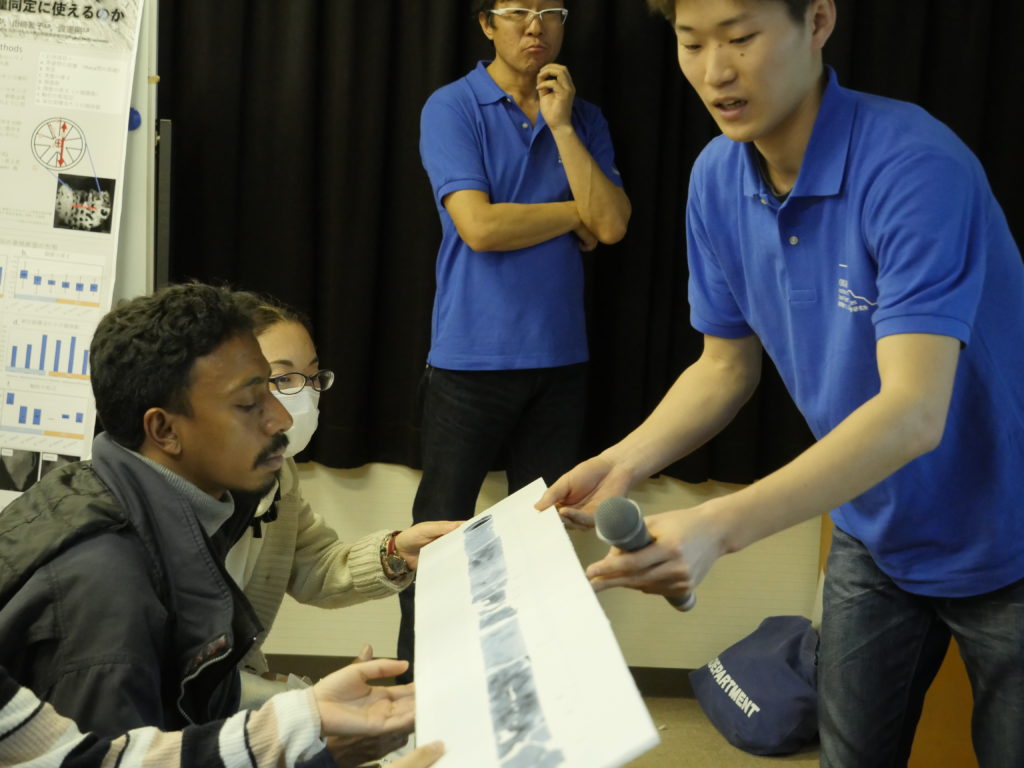

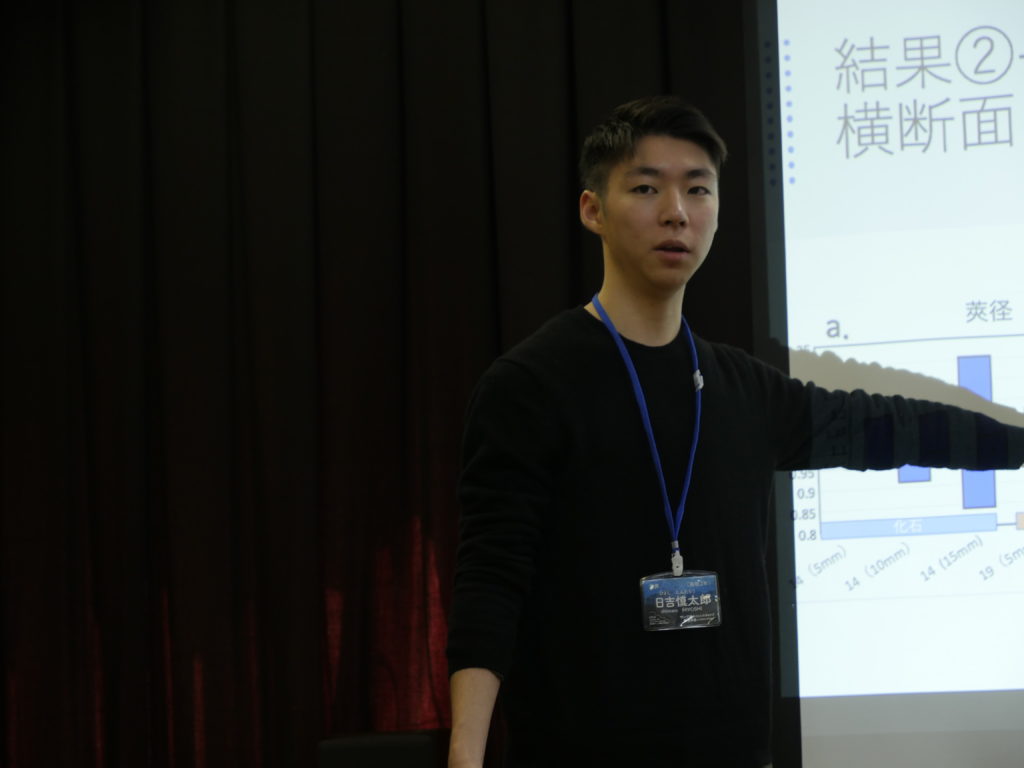

アドバンスドコース

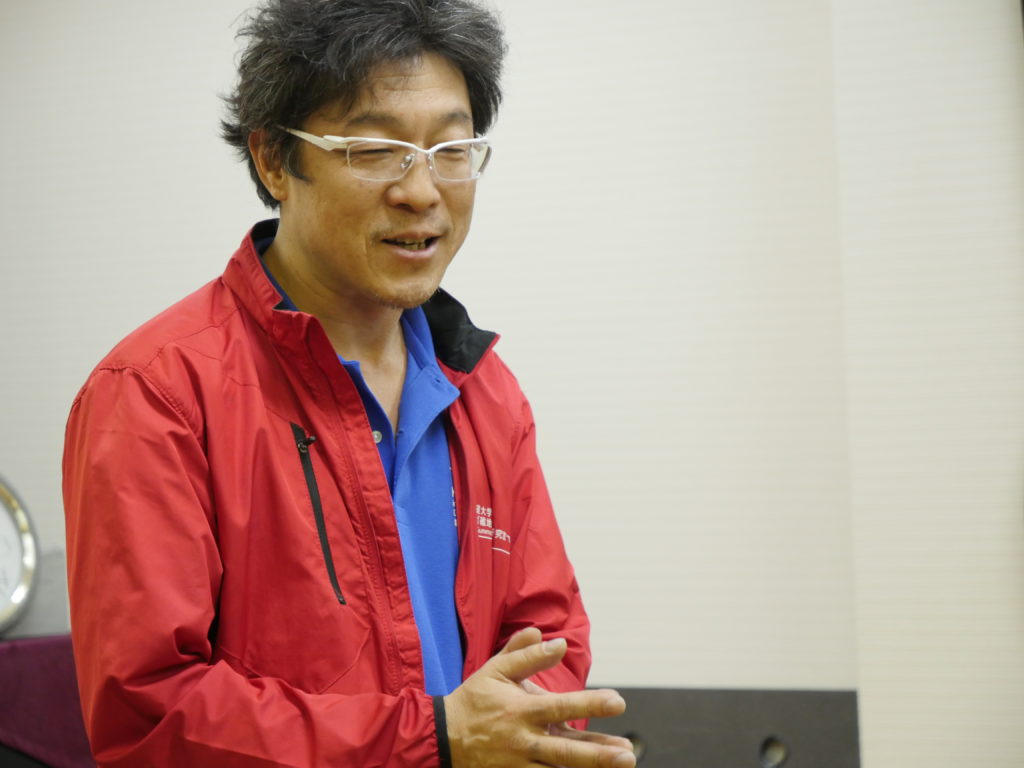

研究者が研究計画を用意したジュニアコースとは異なり、アドバンスドコースではメンターの講義を受け、参加者自らがテーマを考え、議論を交わし約1週間の期間で行う研究テーマを決め、調査、研究を1週間にわたり実施しました。

参加者は自身の興味関心を整理し、限られた期間の中でできる研究方法を検討しテーマを決め、喜界島のフィールドへと飛び出しました。研究テーマは、「喜界島の淡水魚・野草・ヤコウガイ・化石・サンゴ礁」といった自然から、「集落の湧水・お墓・島に伝わる妖怪」など、喜界島の特性を活かした多分野にわたる魅力的なテーマが生まれました。参加者たちは日々フィールドと研究所を行き来し、メンターの指導を受けながら研究を進めました。そしてコース6日目には研究成果のプレゼン発表会がありました。参加者達は研究の手法だけではなく、自ら研究テーマを決めてフィールド調査するには多くの時間が必要なこと、一つ疑問を解決するとまた次の疑問がうまれてくることなど、研究の醍醐味を体験できたようです。中学〜大学生までが熱く議論を交わしたアドバンスドコース。若者たちの成長が眩しい1週間でした。(文責:駒越太郎)

研究者の卵たち、学会発表に向けて邁進します!

喜界島で自然を感じながら様々な知識を吸収し、自分たちで問題意識を持って考えて行動する。子ども達の吸収力と行動力そして成長には驚かされる毎日でした。子ども達と一緒に過ごした私たちも、研究の楽しさと面白さを再確認する熱い1週間となりました。

今回のサイエンスキャンプでは新発見も多くありました。研究成果は2021年11月に開催される日本サンゴ礁学会で発表します。この夏、喜界島に集まった研究者の卵たち。彼らの成長と発見からまだまだ目が離せません。

最後に参加者および保護者の皆様、そして研究指導や講義を行なっていただいた研究者のみなさまに改めてお礼を申し上げます。

【実施概要】

サンゴ礁サイエンスキャンプin喜界島

<コース>

●ジュニアコース

期間:2021年8月5日〜9日

対象:小学校3年生から中学校3年生まで

●アドバンスドコース

期間:2021年8月5日〜16日

対象:高校生・サンゴ塾生

<ご協力をいただいたメンターのみなさま>

ジュニアコース メンター

駒越太郎(喜界島サンゴ礁科学研究所)

白井厚太朗(東京大学大気海洋研究所)

松原信之(喜界町埋蔵文化センター)

加藤博文(北海道大学アイヌ・先住民研究センター)

脇谷量子朗(東京大学大気海洋研究所)

*研究サポート

Frederic Sinniger(琉球大学熱帯生物圏研究センター)

アドバンスドコース メンター

田中健太郎(東京大学大気海洋研究所)

樋口富彦(東京大学大気海洋研究所)

松田博貴(熊本大学大学院先端科学研究部)

山崎敦子(九州大学大学院理学研究院/喜界島サンゴ礁科学研究所)

レクチャー

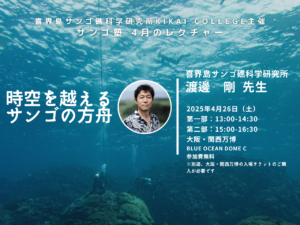

渡邊剛(北海道大学理学研究院/喜界島サンゴ礁科学研究所)

「サンゴ礁地球環境学」

佐野有司(高知大学 海洋コア総合研究センター)

「魚類の耳石を用いた回遊履歴の復元」

「シャコ貝の殻を用いた海洋環境情報の復元」

「太古代の海洋堆積物から生命の起源を議論する」

松田博貴(熊本大学大学院先端科学研究部)

「喜界島はどうやってできたのか?〜喜界島の地質と地史〜」

田中健太郎(東京大学大気海洋研究所)

「サンゴ骨格を利用して海洋の環境変動を過去に遡って推定する研究」

樋口富彦(東京大学大気海洋研究所)

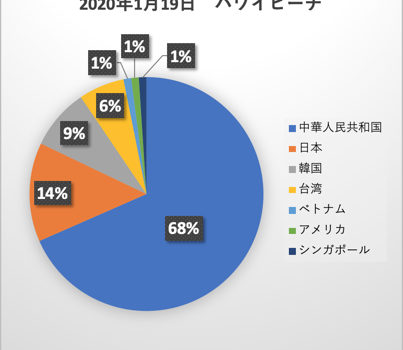

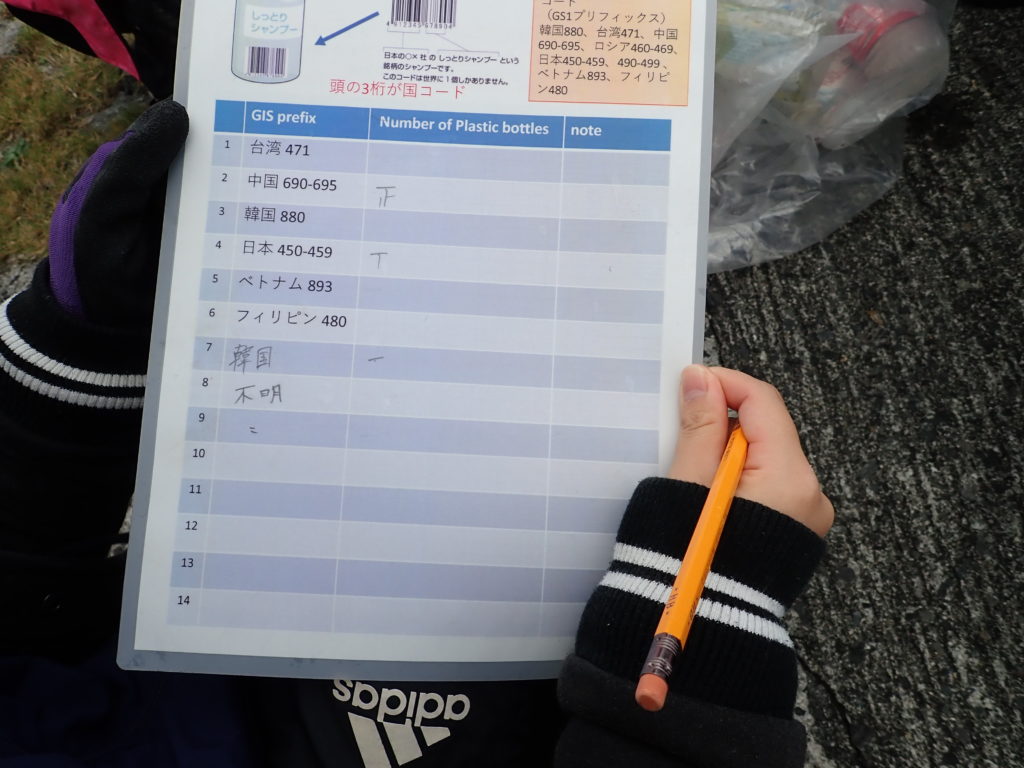

「サンゴ礁におけるプラスチックごみ問題」

後藤明(南山大学人文学部)

「ディズニーアニメからも学べる南太平洋の人類学」

山崎敦子(九州大学大学院理学研究院/喜界島サンゴ礁科学研究所)

「サンゴ礁は海のオアシスか?」

北野裕子 (国立環境研究所 生物多様性領域)

「イシサンゴの分子系統および集団遺伝」

Samuel Kahng (University of Hawai’i)

「Coral Reef Ecology」

主催:喜界島サンゴ礁科学研究所

後援:伊仙町、世論町教育委員会

協力:日本航空株式会社、日本エアコミューター株式会社、一般社団法人セブン・イレブン記念財団

もっと学びを深めたい方は・・・

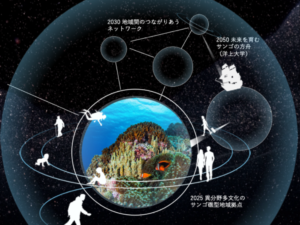

サンゴ塾 〜地球環境リーダー育成塾〜 2021年度プログラム開講

2021年度から文部科学省・JSTのジュニアドクター育成塾の⼀環として、全国の大学・研究機関に所属するサンゴ礁研究者によるフィールドワークとレクチャーシリーズを実施します。